Es marzo en El Salvador, uno de los meses claves para las organizaciones de derechos humanos y memoria histórica. Las víctimas del conflicto armado alzan la voz nuevamente para señalar los retrocesos en materia de reparación a víctimas y familiares, para preservar la memoria y recordar que, a más de 40 años de que sucedieron varios de estos hechos, la justicia sigue pendiente para miles de personas en este país.

Tras la llegada de Nayib Bukele a la presidencia en 2019, organizaciones de víctimas del conflicto armado han denunciado retrocesos en materia de reparación a esta población. Asimismo, señalan un estancamiento en los procesos judiciales referentes a masacres, crímenes de lesa humanidad e investigaciones en la Fiscalía General de la República.

A este actuar del Estado, organizaciones de Derechos Humanos que aglutinan la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), acuñan el término de “impunidad institucionalizada”. Consideran que, más allá de la voluntad de los administradores del Estado de cumplir con sentencias internacionales y demandas nacionales en torno a crímenes cometidos en el conflicto, hay fallas estructurales que perpetúan la impunidad.

Las prácticas que más se repiten son la omisión de los jueces de profundizar en las investigaciones sobre todo contra altos mandos militares; el bloqueo de archivos militares históricos o la negación de su existencia, entre otros vicios a los que, afirma la MECIES, se ha sumado “la instrumentalización del gobierno de algunos casos de justicia transicional con fines de propaganda política”.

David Morales, de Cristosal, explica que hay una dilación deliberada también por parte de la Fiscalía General de la República, una instancia que no ha avanzado en la investigación y judicialización de casos, sino que actúa con pasividad procesal y carga la prueba a las víctimas.

Por ejemplo, en 2022, la FGR admitió que de 213 casos solo había judicializado 21, en los cuales se aplicó el Código Penal de 1974 y eso hizo que no se pudiera profundizar en la investigación.

“Por eso hablamos de una impunidad institucionalizada. Esto no es nuevo, ha existido desde los Acuerdos de Paz. En la actualidad, en el período autoritario y antidemocrático que vive El Salvador, los patrones que más se reproducen son la dilación y la impunidad”, expresó.

Uno de los casos paradigmáticos para las organizaciones es el de El Mozote y Lugares Aledaños. El documento de seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la masacre, emitido en abril de 2024, revela que el Estado adeuda a más de 400 víctimas el pago de la remuneración dictada en la sentencia. El proceso de seguimiento se mantiene abierto por la CorteIDH.

El documento afirma que, pese a que se han cumplido algunas medidas como la producción y difusión de un documental sobre el caso y la capacitación permanente a miembros de la Fuerza Armada en temas de Derechos Humanos, el Estado debe dar prioridad al pago de la indemnización para estas personas, tomando en cuenta que todas son adultas mayores.

Asimismo, la CorteIDH solicitó al Estado continuar con el “Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante la Masacre de El Mozote”, la identificación de funcionarios que han obstaculizado el proceso judicial, otros lugares posibles de entierro de restos, entre otros.

Mientras tanto, organizaciones como Cristosal y Tutela Legal “María Julia Hernández”, han denunciado cómo la justicia se ha hecho inefectiva para las víctimas de El Mozote, luego del cambio de juez y acciones que han demorado el proceso judicial, mientras 148 familiares de víctimas directas han fallecido desde que colocó la denuncia original, al igual que han muerto 3 de los responsables directos sin ser llevados a juicio.

A esta postura se sumaron otras organizaciones que el 15 de marzo conmemoraron los 32 años de la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad “De la Locura a la Esperanza”, como uno de los puntos relevantes en el marco de los Acuerdos de Paz, para esclarecer los hechos del conflicto y establecer la verdad.

Para la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CEDHES), los objetivos de los Acuerdos de Paz han sido borrados. Consideran que el Estado “continúa utilizando al Órgano Judicial para encubrir a criminales de guerra y de lesa humanidad”.

Al respecto, David Ortíz, de la Comisión de Trabajo de Derechos Humanos, recordó que, actualmente, existe un escenario de control de los tres órganos del Estado, que mantienen estancado no solo el caso de El Mozote, sino otros procesos de graves crímenes cometidos durante el conflicto.

“Podemos enumerar y enumerar casos en donde el Estado le ha dado la espalda a las víctimas por décadas. Y en este momento están agregando hechos que los revictimizan, por ejemplo generar detenciones arbitrarias de familiares en el contexto del régimen de excepción, las pensiones, el tema de salud, el tema de reparación que no son situaciones que se estén considerando en este momento como parte del quehacer del Estado”, expresó.

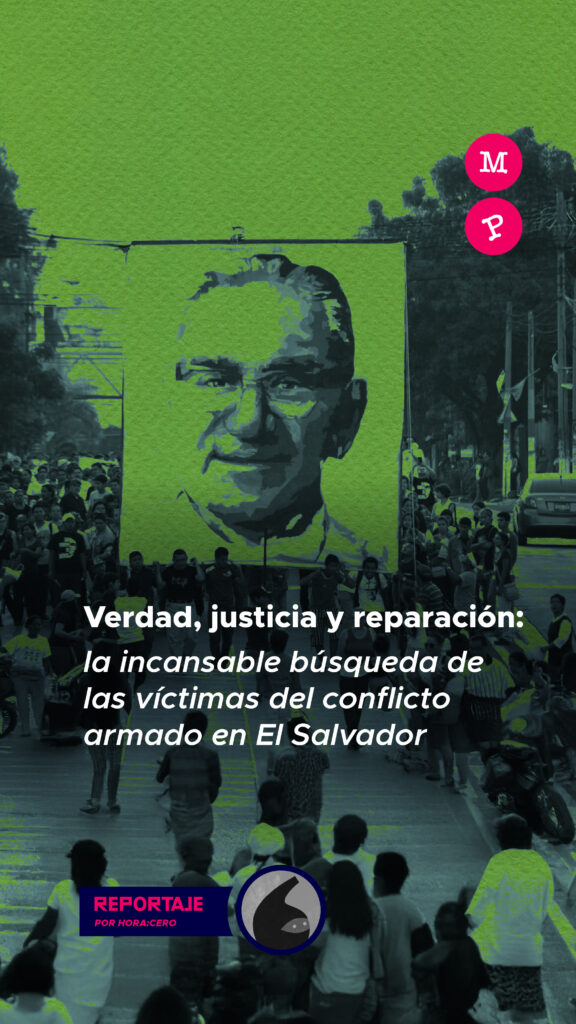

Monseñor Romero

Las organizaciones explicaron que la justicia transicional descansa sobre 5 pilares fundamentales: memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Afirman que la anulación de la Ley de Amnistía General, en 2016, permitió que muchos de estos casos iniciaran los procesos judiciales necesarios para conocer quiénes fueron los ejecutores de graves violaciones a derechos humanos, y brindar reparación a las víctimas.

Sin embargo, muchos casos continúan en la sala de espera de investigaciones, judicialización, presentación de pruebas y otros elementos que hablan de la impunidad institucionalizada planteada por las organizaciones.

El magnicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980, continúa con un proceso judicial pendiente en el Juzgado Cuarto de Instrucción. Tutela Legal solicitó este año, el día de su aniversario, elevar el caso a plenario y se instale la vista pública contra Álvaro Saravia, y se le condene en ausencia como uno de los autores intelectuales.

Saravia es ex militar implicado en el asesinato de Romero, quien actualmente tiene difusión roja para su captura. El abogado del caso, Alejandro Díaz, afirma que existen indicios de que actualmente se encuentra en Honduras.

“Lo más lamentable es que en 2018, el juez de apellido Chicas reapertura el proceso, emite orden de captura contra Saravia, pero dice que los demás autores intelectuales los debe investigar la Fiscalía, que son parte del círculo de Roberto D’Abuisson y que son señalados por el mismo Saravia. La Fiscalía no ha informado si hay expedientes y mucho menos ha presentado requerimientos. Está estancado deliberadamente”, expresó.

Los otros nombres que se han mencionado en entrevistas e investigaciones periodísticas como participantes del crimen contra Romero son Roberto Daglio, Enrique Altamirano, Luis Escalante, Arturo Muyshondt, Mario Molina (hijo del ex presidente Arturo Armando Molina), los hermanos Salaverría y otros.

Ocurrió el 22 de agosto de 1982, 200 personas fueron asesinadas por el Batallón Atlacatl en el desfiladero conocido como El Calabozo, en el río Amatitlanes, distrito de San Esteban Catarina, en San Vicente. El proceso judicial fue reabierto luego de la derogación de la Ley de Amnistía.

Al respecto, El Centro para la Promoción de los Derechos Humanos «Madeleine Lagadec» (CPDH), Fundación Cristosal y la Asociación de Víctimas de San Esteban Catarina denunciaron que la actual jueza ha rechazado solicitudes para requerir a la Fuerza Armada documentos sobre planes militares nacionales (planes de guerra) de la época de la masacre y el conflicto armado, pese a que se trata de documentos de alta relevancia en la investigación.

Asimismo, en septiembre de 2023, se giraron órdenes de captura en contra de dos de los responsables de la masacre: el exministro de la Defensa, Guillermo García, y contra el ex jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña, el general Rafael Bustillo. Sin embargo, el juzgado omitió girar los oficios de detención a la policía, por lo que las órdenes no se hicieron efectivas y dieron lugar a acciones de la defensa que siguen impidiendo la captura de los implicados.

Cinco civiles fueron asesinados luego de ser secuestrados y torturados por miembros de los Escuadrones de la Muerte, en el cantón San Andrés, municipio de San Miguel, en 1981. Son cinco militares los procesados, de los cuales uno guarda prisión y el resto tiene medidas sustitutivas.

El Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel ha suspendido el juicio en 5 ocasiones desde 2023. Según Cristosal, este es el primer caso de violación a derechos humanos perpetrado por un “escuadrón de la muerte” que pasa a vista pública, luego de la anulación de la Ley de Amnistía en 2016.

El 17 de marzo de 1982, una emboscada militar ocurria en Chalatenango en contra de 4 periodistas holandeses: Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Laag, hecho perpetrado por el Batallón Atonal, en uno de los tantos episodios oscuros del conflicto armado.

Los militares acusados del crimen son el coronel Mario Adalberto Reyes Mena; el exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán; el exministro de Defensa, general José Guillermo García, el exjefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima (fallecido) y el sargento Mario Canizales Espinoza (fallecido).

En medio de varios casos donde la justicia se ha visto obstaculizada, este es uno de los que ha dado esperanza a las organizaciones y víctimas de la guerra. El pasado 6 de marzo, la Corte Suprema de Justicia ordenó la extradición del coronel Reyes Mena, excomandante de la 4º Brigada de Infantería de la Fuerza Armada de El Salvador, implicado en el caso de los 4 periodistas holandeses. Reyes Mena vive en Virginia, EEUU.

“Se ha iniciado el trámite de extradición de este ex comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, quien reside actualmente en los Estados Unidos. La vista pública se puede hacer sin él, no es necesario esperar a la extradición”, declaró Pedro Cruz, abogado representante de las víctimas.

Posteriormente, el 17 de marzo, la jueza del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, definió el 23 de abril de 2025 como fecha para iniciar la vista pública.

Uno de los factores que todas las organizaciones de derechos humanos han destacado en sus pronunciamientos es que las víctimas y familiares de víctimas del conflicto armado están padeciendo de enfermedades y falleciendo sin encontrar respuesta.

Por su parte, la narrativa que convoca a la desmemoria colectiva por parte del gobierno actual, mantiene en vilo la preservación de la historia de estos hechos que, gracias a la impunidad institucionalizada, corren el peligro de quedar en el olvido.

La esperanza, hoy por hoy, radica en las nuevas generaciones que crean iniciativas alrededor de la memoria histórica, contra el olvido y la desesperanza.

Luciérnagas en Red es una iniciativa que nace en el Museo de la Palabra y la Imagen. Conformada por jóvenes de distintas edades, fueron convocados por su deseo de crear contenido sobre derechos humanos y memoria histórica.

Producto de diferentes talleres y proyectos, han producido dos piezas audiovisuales que plasman un encuentro intergeneracional entre ellas y ellos, y personas que fueron víctimas del conflicto y otros hechos históricos.

“Los espacios de diálogo intergeneracional son unos oasis para la discusión pensamiento crítico y de compartir experiencias desde la empatía. Vimos un gran potencial en el diálogo intergeneracional, por lo menos en el área de cine, desde lo ficticio o lo documental. Ayuda a por un lado a romper con el adultocentrismo. Escucharles a ellos, nos escuchamos a nosotros mismos”, explicó Camilo Henríquez, miembro de la iniciativa.

| Cookie | Duración | Descripción |

|---|---|---|

| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |

| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |

| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |

| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |