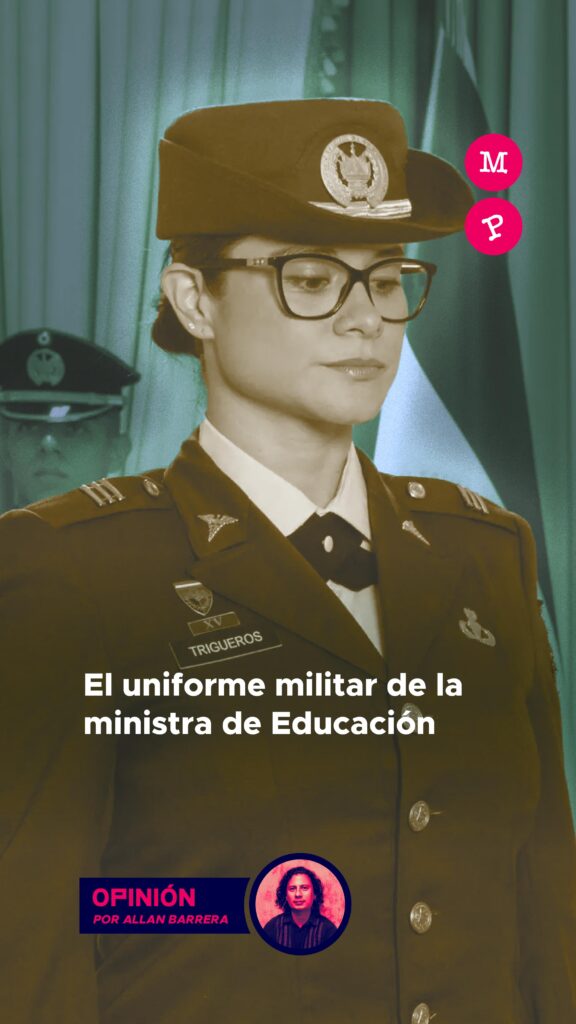

El 14 de agosto de 2025, el presidente de El Salvador Nayib Bukele nombró a la capitana de las Fuerzas Armadas, Karla Trigueros, como nueva ministra de Educación. Esta ingresa a su despacho y se sienta en su escritorio con el uniforme y botas de soldado, como que fuera a la guerra. No se le critica porque sea mujer o médica, como han tratado de sugerir los analistas del gobierno, sino por ser una milica que evoca a las oscuras dictaduras militares que El Salvador padeció en las décadas de 1930-1980.

Casi al día siguiente de su nombramiento, giró un memorándum en X con normas disciplinares para las escuelas e institutos públicos: uniforme limpio y ordenado, corte de cabello adecuado, presentación personal correcta, e ingreso con saludo y orden respetuoso. Nada nuevo, salvo el performance mediático que amplifica el ethos militar de orden, disciplina y jerarquía que tanto quiere promover Bukele y que confirma que el país continúa marchando por la senda de la mojigatería.

Los historiadores nos dirán cuántos de los ministros durante los gobiernos militares, desde Maximiliano Martínez hasta Napoleón Duarte, fueron milicos y si entraban en uniforme, así como la actual ministra, al Ministerio. Curiosamente, fue bajo la dictadura militar en tiempos de Fidel Sánchez Hernández (1967-1972), cuando desde la educación pública se desplegó una energía creativa juvenil, rebelde y emancipatoria sin precedentes: en un momento de apertura contrainsurgente, se nombró al dramaturgo Walter Béneke para que dirigiera el Ministerio de educación e impulsara la reforma educativa, la cual creó los Bachilleratos en artes y diversificados y el Centro Nacional de las Artes.

El resultado, como ha demostrado Roque Baldovinos en su libro La rebelión de los sentidos (2020), fue inesperado: lejos de encauzar la rebeldía juvenil en una política de contención, la generación que se formó bajo esa reforma desafió el ethos militar de disciplina, orden y jerarquía. Algunos se radicalizaron y se fueron a la guerrilla y cambiaron el rumbo del país, lo cual, afortunadamente, también ejemplifica que el poder dominante no tiene asegurada su reproducción constante. Siempre hay puntos de fuga, rebeldías que se niegan a ser absorbidas por él.

Yo crecí en la década de 1990, cuando lo que esa reforma había creado se estaba extinguiendo con la precarización de la educación pública a causa de la reestructuración neoliberal llevada a cabo por los gobiernos de la Alianza República Nacionalista (ARENA). Con ello, se auspició el cierre de los Bachilleratos en artes y el empobrecimiento en la calidad educativa pública. Sufrí esa disciplina vacía en la escuela pública y en el Instituto donde estudié el bachillerato, en los cuales los directores y los maestros nos revisaban al entrar, cerciorándose de que lleváramos la camisa por dentro, el pelo bien recortado, las orejas libres de aretes y las faldas de las mujeres por debajo de las rodillas. Un tatuaje merecía la expulsión, igual una panza de embarazo. Así recuerdo a una compañera en octavo grado que la profesora le pidió que ya no llegara a la Escuela Urbana Mixta Jorge Lardé y Larin del Barrio San Jacinto, para evitar que diera el mal ejemplo.

Dicha disciplina escolar no evitó que algunos de mis compañeros se hicieran mareros, ni que otros estudiantes de principios de los 2000 terminaran igual. Si yo me salvé, solo fue porque me gustaba el metal y me atraía más la estética y la cultura rockera de esos años que la pandilleril.

Esta disciplina fracasada se repetía por inercia año tras año, mientras la pobreza y desigualdad continuaban haciendo de las pandillas, junto con la migración a Estados Unidos, una alternativa atractiva para la juventud que les garantizaba una participación en la economía salvadoreña. Lamentablemente, esta costumbre permaneció intacta durante los gobiernos del FMLN, aunque le hayan agregado uniformes gratuitos, zapatos y vasos de leche y quitado las cuotas que se pedían en las escuelas para la matrícula. Y se extendió hasta Bukele, quien ahora la enaltece como que fuera innovación.

Si hay un uniforme arquetípico del siglo XX que condensa desde lo simbólico al anterior orden oligárquico salvadoreño, es el uniforme militar. Todavía en los 90, como una cultura residual, la clase media metía a sus hijos a estudiar en la escuela militar con la esperanza de conseguir cierta movilidad social y, con ella, una porción mínima del festín de la oligarquía terrateniente, un estatus al lado de los opresores.

Los Acuerdos de Paz y el cambio al nuevo orden neoliberal que incorporó a Centroamérica a la globalización financiera, dieron la ilusión de que ese fantasma del militarismo había quedado atrás, parecía que las nuevas élites financieras y trasnacionales ya no necesitaban tanto de la Fuerza Armada. Pero el joven empresario Bukele nos demostró que no, que estas siguen siendo una herramienta útil para someter a las poblaciones trabajadoras.

El ethos militar no es biológico, no lo llevamos en la sangre; es construcción cultural e histórica que atraviesa dimensiones de poder y clase. Desde la dictadura (1931-1944) del General Maximiliano Hernández Martínez, y aun antes, sigue ejerciendo violencia contra los sectores populares. En los colegios privados opera otra lógica, otros procesos pedagógicos, lo cual expresa la desigualdad de clase entre quienes pueden costearse una educación privada y pública. Bukele y sus hermanos no fueron objeto de esa disciplina carcelaria en la Escuela Panamericana, el colegio fresa en el que estudiaron. Claro que no: es a los jóvenes de colonias y barrios empobrecidos a los que se les somete y avasalla con esas normas que luego también reproduce el empresariado desde sus gerencias de recursos humanos porque salvo los Call Centers los demás trabajos exigen lo mismo: pelo recortado, sin tatuajes, “presentación personal correcta”, etc.

Uno observa a los funcionarios de Bukele como el Secretario de comunicación Ernesto Sanabria, por ejemplo, que nunca ha ocultado sus tatuajes. Apareció recientemente con el pelo largo y una camisa con la hoja de marihuana en el pecho, al lado del futbolista histórico el Mágico González. Ojalá algún día su gobierno legalice el consumo de esa hierba que él porta con tanto orgullo, junto con el aborto y al matrimonio igualitario. Mientras tanto, solo ilustra la hipocresía gubernamental de sus funcionarios que imponen normas de conducta a los sectores subalternizados a las cuales ellos nunca estarían dispuestos a someterse.

Entretanto, la Ministra de educación siendo explotada por la maquinaria propagandística de Casa Presidencial en su uniforme de soldado, portador de una pesada carga histórica. Su traje camuflajeado y sus botas militares representan lo peor del siglo XX salvadoreño; en su tela se coagula la masacre de 1932, los 60,000 muertos atribuidos por la Comisión de la verdad al ejército salvadoreño en la guerra civil (1980-1992), los desaparecidos y torturados, las masacres del Sumpul y del Mozote y los nuevos muertos y torturados en las cárceles de Bukele bajo su interminable régimen de excepción.

| Cookie | Duración | Descripción |

|---|---|---|

| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |

| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |

| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |

| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |